Kurzinfo

Museums-Replikat | Kunstguss | Höhe 112 cm | Gewicht ca. 50 kg

Detailbeschreibung

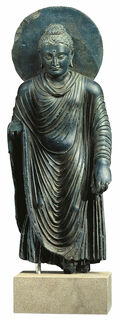

Stehender Buddha

Diese zur Anbetung und Verehrung geschaffene Kultstatue stammt aus einem der Hauptzentren der frühen buddhistischen Steinfiguren. Sie zeigt den vergöttlichten Weltüberwinder in vollkommener geistiger Konzentration.

Original: Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Museum für Indische Kunst. Takht-i-Bâhi, Gandhara, 2./3. Jahrhundert, Stein.

Polymeres ars mundi Museums-Replikat von Hand gegossen, Höhe inkl. Sockel 112 cm. Gewicht ca. 50 kg.

Sammelbegriff für alle Gussverfahren, die ars mundi durch spezialisierte Kunstgießereien ausführen lässt.

Steinguss

Entspricht dem Kunstmarmor, mit dem Unterschied, dass statt Marmorpulver der zu replizierende Stein in pulverisierter Form verwendet wird.

Kunstbronze

Hier wird Bronzepulver polymer gebunden. Durch spezielle Politur und Patinierungstechniken erhält die Oberfläche des Gusses ein Aussehen, das dem der Bronze entspricht.

Guss in Holzoptik

Um größtmögliche Originaltreue zu garantieren, wird ein künstlich hergestelltes Holzimitat als Basismaterial verwendet, das in Dichte, Bearbeitbarkeit, Farbe und Oberflächenstruktur die typischen Holzeigenschaften aufweist.

Keramikguss

Bei Keramikguss wird in der Regel Gießton verwendet, der dann gebrannt und evtl. glasiert wird. An Stelle der üblichen Kautschukformen müssen bei Keramikguss - wie auch bei der Porzellanherstellung - oft komplizierte Gipsformen verwendet werden.

Bronzeguss

Hier kommt in der Regel das Jahrtausende alte Wachsausschmelzverfahren zum Einsatz. Es ist das beste, aber auch das aufwändigste Verfahren zur Herstellung von Skulpturen.

Die originalgetreue Wiederholung eines Kunstwerkes in gleicher Größe und bestmöglicher Material- und Farbgleichheit.

Die Form wird in der Regel direkt vom Original abgenommen, so dass das Replikat auch die feinsten Einzelheiten wiedergibt. Nach der Herstellung des Replikates nach dem am besten geeigneten Verfahren wird die Oberfläche entsprechend dem Original poliert, patiniert, vergoldet oder bemalt.

Ein Replikat von ars mundi ist ein erkennbares Abbild des Originals.

Ein vollplastisches Werk der Bildhauerkunst aus Holz, Stein, Elfenbein, Bronze oder anderen Metallen.

Während die Skulpturen aus Holz, Elfenbein oder Stein direkt aus dem Materialblock herausgearbeitet werden müssen, muss beim Bronzeguss zunächst ein Werkmodell, meist aus Ton oder anderen leicht formbaren Materialien geschaffen werden.

Blütezeit der Skulptur war nach der griechischen und römischen Antike die Renaissance. Der Impressionismus verlieh der Bildhauerkunst neue Impulse. Auch zeitgenössische Künstler wie Jörg Immendorff, Andora, Markus Lüpertz haben die Bildhauerkunst mit bedeutenden Skulpturen bereichert.